Étienne Harding

Etienne Harding, est un prieur puis abbé de l'Abbaye de Cîteaux de 1099 à 1122, rédacteur surtout de la règle cistercienne.

Catégories :

Abbé de Cîteaux - Abbé - Abbaye - Enluminure - Religieux du Moyen Âge - Templiers et religion

Recherche sur Google Images :

Source image : www.bernardine.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Page(s) en rapport avec ce sujet :

- Etienne Harding reçoit Bernard. Expansion de Citeaux. Robert de Molesme... monastique plus conforme à la Règle de saint Benoît, et lui demander son appui.... (source : pagesperso-orange)

- A Molesme, on observait la règle de saint Benoit mais aussi les coutumes de Cluny... Robert confie Citeaux à son abbé Albéric et son prieur Etienne Harding.... (source : baladeenpaysbriard)

- POINTS. La Règle en 12 Points. NOS ILLUSTRES FRÈRES... Bible de Etienne Harding - image en lien direct depuis www. enluminures. culture.... Il fera parti des fondateurs de Cîteaux dont il sera le troisième Abbé.... (source : glnf)

Etienne Harding (Dorset, Angleterre, seconde moitié du XIe siècle - 28 mars 1134), est un prieur puis abbé de l'Abbaye de Cîteaux de 1099 à 1122, rédacteur surtout de la règle cistercienne.

Règle cistercienne

Natif du royaume d'Angleterre, Etienne parlait quatre langues : l'anglo-saxon, le normand, le français et le latin. Il mena à terme la réforme liturgique commencée avant lui. Pour reprendre l'ordonnance de la Règle, il y avait énormément à faire comparé à la pratique de Cluny, aux offices exorbitantment allongés, au faste abondant. On rejeta par conséquent tout ce qui, par le nombre ou la longueur, excédait les directives de la Règle. Par souci d'authenticité, comme pour la Bible, on rechercha ce qui semblait le meilleur, et pour cela on n'hésita pas à aller jusqu'à Metz et même jusqu'à Milan : on y recopia textes et musique des ouvrages liturgiques, hymnaire, graduel, antiphonaire. Etienne édicta aussi des règles fermes et précises dans le détail pour tout ce qui concernait l'église, les ornements, les objets du culte, les vêtements liturgiques, retranchant impitoyablement tout ce qui sentait l'ostentation et le superflu, instaurant partout pauvreté et simplicité pour faciliter l'élévation du cœur vers Dieu.

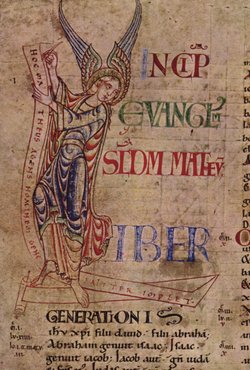

Bible de Cîteaux

Etienne Harding, devenu abbé de Cîteaux, envoya ses copistes à Metz (siège de la tradition du chant carolingien) ainsi qu'à Milan pour recopier les sources connues les plus anciennes pour les hymnes de Saint Ambroise. Elle se base sur la Bible latine de Jérôme, la Vulgate, corrigée et révisée. Il en résulte une recension critique du texte latin à partir du texte hébreu, avec l'aide de rabbins juifs.

C'est ainsi que vers 1110 Etienne Harding précise à la préface de l'hymnaire (recueil de l'ensemble des hymnes adoptées par les cisterciens) : «Nous faisons connaître aux fils de la sainte église que ces hymnes, sans doute composées par le bienheureux archevêque Ambroise, nous les avons fait rapporter de l'église de Milan où elles sont chantées, en ce lieu qui est le nôtre, à savoir le Nouveau Monastère. D'un commun accord avec nos frères, nous avons décidé qu'elles seules, et nulle autre, seraient désormais chantées par nous, et par tous ceux qui viendront après nous. Car ce sont ces hymnes ambrosiennes, que notre bienheureux père et maître Benoît nous invite à chanter dans sa règle, que nous avons décidé d'observer en ce lieu avec le plus grand soin».

Stylistique de Citeaux

Trois styles peuvent être distingués dans les enluminures de Cîteaux au XIIe siècle :

- Le premier, le plus connu, se distingue par l'extraordinaire vitalité de ses sujets. Qu'il s'agisse d'êtres humains, d'animaux ou d'entrelacs végétaux ornant les lettrines ou de lettres composées elles-même de plusieurs personnages, l'inspiration que les moines peintres tiraient de leur à peu prèsnement quotidien alliée à la qualité artistique de l'exécution font des œuvres de cette série l'un des sommets de l'enluminure, et ceci malgré certaines restrictions imposées par l'exigence de simplicité propre à Cîteaux, comme le nombre réduit des couleurs employées ou encore l'utilisation du parchemin lui-même comme fond.

- Le deuxième style, qui s'épanouit à partir des années 1120, est dit «byzantin» à cause des influences orientales qu'il révèle. Celles-ci se manifestent dans le caractère hiératique de compositions pouvant occuper une pleine page, mais également dans certains détails décoratifs, grecques ou arabesques.

- C'est aux exhortations de saint Bernard en faveur du dépouillement qu'on attribue le troisième style, caractérisé pas des lettres monochromes, ce qui n'empêche pas la polychromie au sein d'un même mot par juxtaposition de lettres de couleurs différentes. Compte tenu de les contraintes imposées, la créativité artistique se réfugie dans la finesse du trait et la richesse des filigranes qui atteignent dans ce cas des sommets, alors que la palette utilisée s'enrichit de nouveaux coloris. Ce style apparaît à une période de définition des règles de fonctionnement de l'Ordre en pleine expansion qui est , donc aussi, un moment de grande production de livres.

- Yolanta Zaluska, «L'enluminure et le scriptorium de Cîteaux au XIIe siècle».

Liens externes

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 10/03/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité